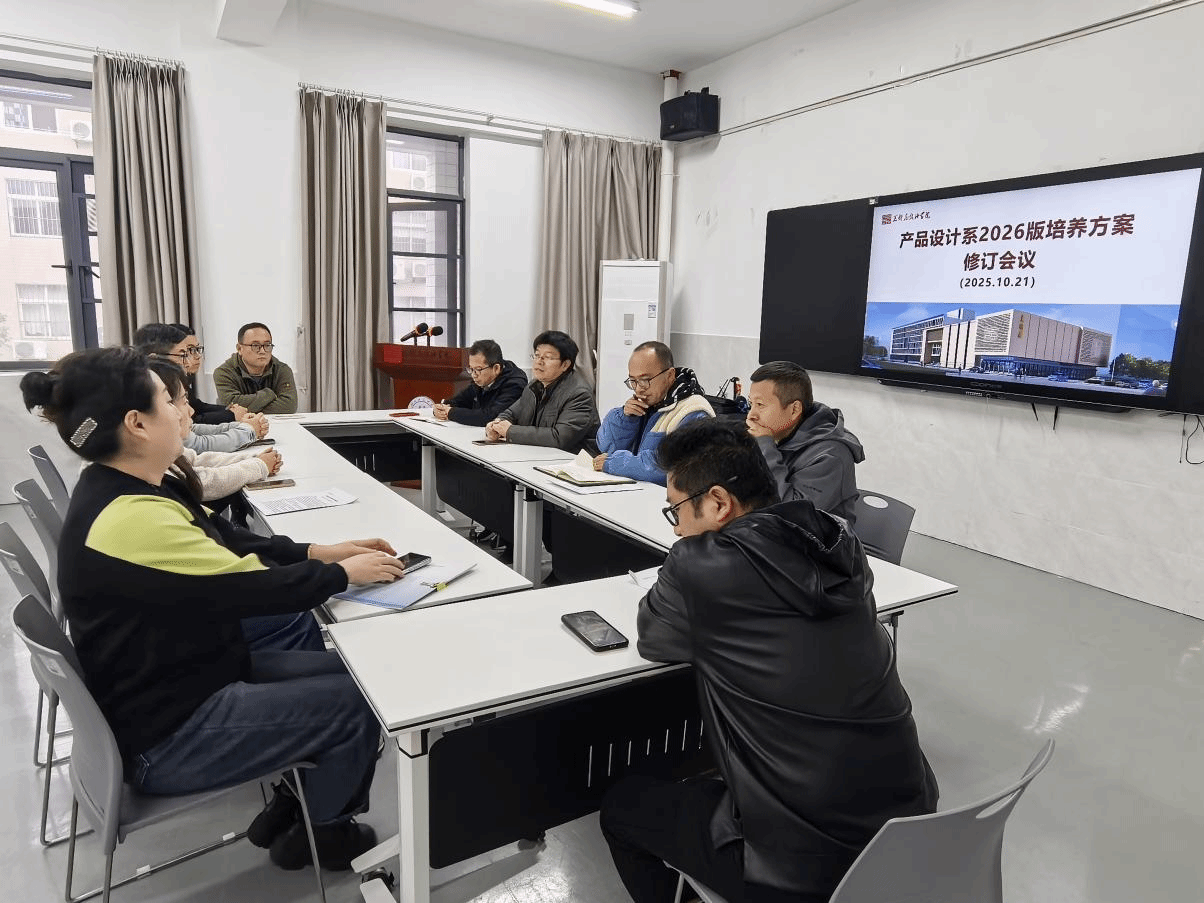

根据我校关于2026版本科人才培养方案修订工作的统一要求,主动应对AI技术趋势下带来的深刻行业变革,2025年10月21日,我院产品设计系于M308会议室召开“2026版产品设计专业人才培养方案修订”专题研讨会。本次研讨会由产品设计系主任赵含主持,分管实践教学副院长兼专业首席陈军教授和系部全体教师共同参与此次研讨。

与会教师立足2022版培养方案的实施经验,结合暑期深入行业企业开展的产业调研现状、本年度参加展会的最新收获与感触,以及当前专业人才培养中存在的现实问题,围绕“当前行业产业变革对设计行业带来的新技术要求““数智时代融合AI软件应用与专业能力培养”、“课程设置动态对应国家标准”“课程创新与传统文化融合”等核心议题进行了系统梳理与热烈讨论,并达成了一系列重要共识。

陈军教授指出,随着数字化浪潮的到来,适应新需求、学情、趋势的培养方案势在必行,首先要明确在新技术背景下2022版培养方案的那些部分需要调整修订,既有宏观把控,又要精确到课。具体到哪门课程要修订,课程的修订具体要提升学生哪方面能力,都要在本次培养方案修订中明确起来。对应要避免形式问题,增强培养方案各个模块的对应性,切实做好2026版培养方案修订工作。

各位老师分别结合个人所授课程发表了修订意见,总体归纳如下:

1、以学生发展为指向优化课程分布

从专业的课程分布来看,四年级第七学期同学面临考研考公、毕业设计、毕业论文等多项重要的学业主线工作,第七学期课程略显集中。各年级课程整体分布平均化,更有利于同学们消化课堂知识,加强课下联系。第三、四学期整体课程量分布较多,学生访谈调研中认为本阶段课程任务应接不暇。专业基础课的内容应进一步强化训练内容的专业化,结合兄弟院校的课程设计,建议适当缩减一些承接性不强的基础课程。

2、优化课程设置前后逻辑

依据课程难易逻辑进一步细化课程设计的前后授课次序,加强课程前后衔接的紧密性,如CAD和工程制图课程。加深专业基础课程与专业技能课程的承接性,着重改良一部分对专业造型能力具备直接过渡作用的专业基础课,以求对专业核心课程有更好的支撑性,进一步夯实专业课程构架。

3、深化推进AI在专业课程中的分布节点

明确当前形式下产品设计专业的发展趋势,通过调研查找行业痛点,寻求技术趋势在课堂运用的关键节点。加深专业核心技能课的AI融合深度,如:《产品手绘与创意表达》在已经置入AI融合的技能节点课程基础上,系统化、逻辑化AI运用节点。如:现有的数字化设计与3D打印技术,授课教师反映现有技术与课程融合的深度不足,难以满足学生实际应用需求。应进一步优化AI工具在设计流程中的嵌入路径,提升学生对智能生成、参数化建模与快速迭代的掌握能力。同时加强跨课程联动,使AI技能在概念表达、结构设计与模型验证中形成连贯应用体系,切实提升教学实效。

4、进一步明确特色课程的地方型应用属性

结合地方文化传承特点开设的文创产品课程集群,推进应用型课程在地方文化创新产品方向的融合,以课程对应“地方型”高校定位。以上课程方案通过系统化设计,将地方文化资源转化为可落地的文创产品,助力高校实现应用型人才培养目标。

5、可持续设计成为关注焦点

随着时代发展可持续设计正从理念创新逐步转向规模化应用,当前可持续性设计在环境保护和资源效率方面具有巨大潜力,未来需通过设计创新进一步推动生态保护、对资源的合理利用,可持续性设计已经成为凝聚了人们对资源、人与生活、人与社会、人类共同命运的思考关注式话题。全体老师都认同在2026版培养方案中开设可持续性设计课程。在专业选修课模块强化有实践操作部分的课程分布有利于增强学生的动手体验。实践操作能将抽象理论转化为具体应用,帮助学生直观理解知识,增强动手能力和解决实际问题的能力。

6、通过此次会议,产品设计专业教学团队形成了以下共识:

首先培养方案改革是影响深远的专业发展计划,老师们要本着以学生为中心的理念,持续化进行改进。课堂教学的开展过程中,教师在课堂组织、知识技能传授学生、具体方案指导学生的过程中处于主导地位,培养方案改革即需要紧密结合现有师资队伍的规模、结构现状,知识、技能、能力特点,又应当要求老师及时掌握学情,同过灵活的教学组织激发学生热情,实现“教”与“学”的“双向奔赴”。

其次课程开设置要立足于产品设计专业的行业属性,在课程设计细节上要对标对表设计类教学国家标准。课程国家标准是高校审核性评估的重要依据,更是课程开设的重要依据,课程开设既要符合标准,又要结合我校“应用型”定位和服务地方定位,也要结合本省文化特色。以产业设计专业的行业应用为导向,做好每一门课程的修订。

最后课程设计需要考虑系统性要求,专业培养方案的修订要考虑到行业需求的系统化要求,要站在行业发展技术革命的前瞻性视角、阵地前移、尽量将最具行业趋势性的专业课程置入2026版培养方案,为我校设计类专业人才培养打好坚实的基础。