2025年4月3日,由四川美术学院造型艺术学院、四川美术学院党委教师工作部(人事处)主办,我院(湖北工程学院美术与设计学院)协办的“《境像—云梦泽》李松林绘画作品展”在四川美术学院CAEA美术馆一楼正式启幕。本次展览聚焦湖北江汉平原(古云梦泽)的地域文化与人文景观,通过抽象艺术语言展开跨越时空的文明对话,呈现了我院李松林副教授在川美访学期间的学术探索与创作突破。

访学积淀:川渝文化与学术滋养的融合

自2024年9月访学四川美术学院以来,李松林深度参与学院学术活动与国内外艺术交流,在川美开放包容的学术氛围与川渝地域文化影响下,其艺术创作迎来多维突破:色彩语言更趋通透凝练,研究方向进一步深化系统,创作思路突破材料局限,从多元文化视角与艺术载体中汲取养分。艺术家坦言,川渝地区豪迈通透的人文特质与“湖广填四川”的历史亲缘性,为其提供了全新的文化参照,促成其以更开阔的视野重审楚地文明的当代转化。

“境像—云梦泽”:双重维度下的艺术重构

展览主题“境像”蕴含双重意涵:一为自然与人文交织的实境(如湿地生态与楚文化遗存),二为艺术家内心世界的镜像投射。而“云梦泽”作为创作母题,既指向古楚国的地理符号——长江文明与农耕文明的交汇带,亦隐喻楚文化浪漫精神与理性传统的碰撞融合。李松林以“蓝黄色谱”为视觉基因,抽象化呈现湿地生态与人类文明的共生关系,既呼应楚漆器云水纹样的轻盈诗意,又警示现代文明对自然的斧凿之痕。

访学导师评价:王朝刚(四川美术学院副院长、教授、博导)评价:李松林用“云梦泽”来定义他近期的作品。拆解开来,这三个字正好是他作品的图像载体。尽管有来自古代楚文化的注解,更多却是其个体的精神指向:偶然天成、扑朔迷离的云彩,带有从高空近距离平视的壮观与华丽;梦幻般的黄蓝色调,紧张而惶恐;而那些水泽中掠过的倒影,折叠了时空,强化了更为飘渺的幻像。“云、梦、泽”在恍惚中,既消解了现实的存在,也融化了宇宙的支点。”

策展人黄剑武(重庆市文化艺术研究院研究员、四川美术学院博士、渝中区美协主席)评价:多年来,李松林的油画创作主要集中在这个题材,他的探索尽量避免碎片化,而是在深入地系统地思考中形成整体性构架。他的油画创作力图从本质出发,简化对象提炼精神,揭示对象的性质和内核,因此具有了抽象的开放性和多重性解读特征。他从古代与当代、现实和梦境、物性与精神、主体与客体,个体与他者等多角度多方位出发,以图像为载体,对所表达对象进行提炼、延生、创构,形成一个视觉图像体系。在他的作品中,“云梦泽”逐渐超越了地理的局限,成为一个充满物性的境像空间。个体与对象互动,意识与时代共振,它从地理物性走向精神构建,“云梦泽”在艺术创作中获得了新的生命,形成具有江汉平原视觉符号的当代精神象征。油画视觉图像的边界在拓展,在水域消长和文明共生中,注入了更多的新的内涵,多了一层社会学和人类学的意义。其实,这个也是在AI时代,人在创作中的主体性和唯一性的体现,以及画家可以继续创作的理由之一。这个展览作品多是李松林在川美访学期间完成,不少作品在语言媒介和表达范畴上进行了新的探索,此系列作品作为他访学学习的结业成果,也将为他的视觉图像体系的建构增加新的内容。

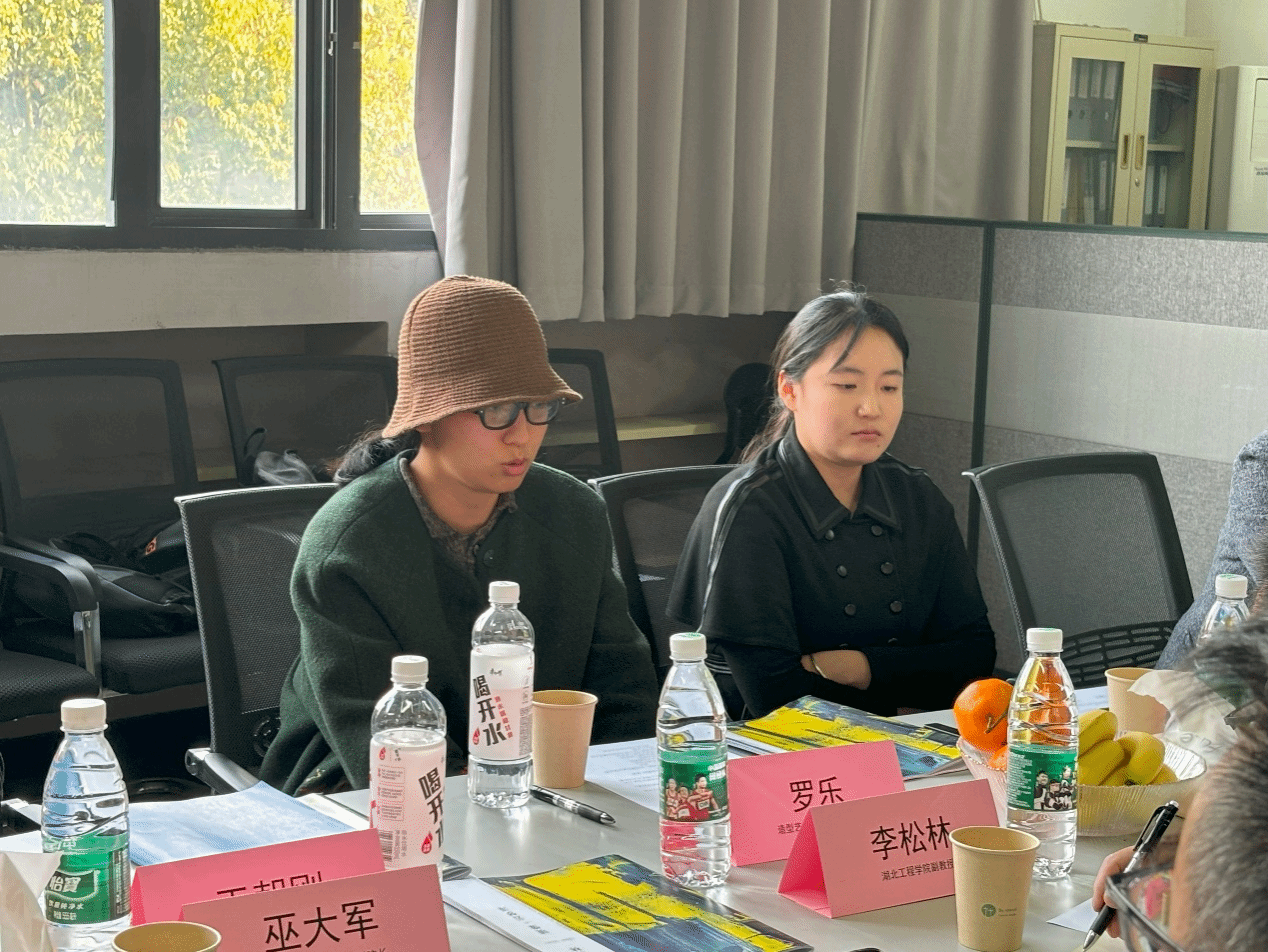

为深化展览学术价值,主办方同期举办专题研讨会,邀请川渝鄂三地20余位专家学者共探“地域文化的当代艺术转译与生态美学表达”,进一步延展展览的文化辐射力与学术完整性。

四川美术学院造型艺术学院副院长耿德法总结指出:“研讨会不仅是对展览的学术注解,更是一次对‘在地性’艺术创作方法论的系统梳理。它体现了川美作为学术平台,推动理论研究与创作实践双向互哺的责任担当。”

附1:展览信息

本次展览由四川美术学院造型艺术学院、四川美术学院党委教师工作部(人事处)主办,湖北工程学院美术与设计学院、重庆市渝中区美协、重庆市沙坪坝区美协、重庆开明画院协办,将持续展至2025年4月中旬。

附2:艺术家简介

李松林,湖北工程学院副教授,湖北省美术家协会会员,现为四川美术学院造型学院访问学者。其创作长期聚焦地域文化当代转译与视觉语言建构。

欢迎各界人士莅临CAEA美术馆,感受这场自然、历史与艺术交织的视觉哲思。